为精准把握教学动态,有效应对教学挑战,法学院理论法教研室于11月13日晚组织召开了以“智慧众筹 美美与共”为主题的教学研讨会。这次研讨会,旨在让教研室全体教师畅所欲言,分享自己在改革教学方法、AI赋能教学、聚焦学情差异、提升课堂教学效果等方面的做法和体会,通过不同观点、不同方法的碰撞交流,让大家相互借鉴,相互学习,共同提升教学质量。

法学院叶秀副院长、理论法学教研室余保才主任及教研室全体教师齐聚线上,围绕各自课程的教学进展、创新实践、存在问题及改进策略进行了深入交流,为下一阶段的教学工作凝聚了共识,明确了方向。

一、 聚焦课堂实效,共探教学创新路

研讨会伊始,多位教师结合自身丰富的教学与实践经验,为提升课堂教学质量提出了深刻见解与务实建议。

叶秀副院长强调,课堂教学的生命力在于互动,教师必须彻底摒弃单向灌输的模式,转而构建一个充满思辨与对话的场域。她倡导将法考真题有机融入知识点的讲授过程,在PPT中穿插法考习题能帮助学生理解讲授的知识点,这不仅能让抽象的理论在具体情境中得以印证,更能帮助学生提前适应法律职业资格考试的思维模式,实现理论学习与实务需求的无缝对接。同时,叶副院长着重指出,实践教学是法学教育不可或缺的一环,必须加大对模拟法庭实训方案的执行力度,通过精心设计的庭审角色扮演与案例对抗,让学生在沉浸式体验中锤炼法律文书写作、法庭辩论与临场应变等核心能力,真正做到学以致用,知行合一。

周少元教授指出,《港澳台法律制度》授课过程中,课程组通过集体备课,在以往教学基础上,采取了与内地法律制度进行比较的教学方法,重点介绍香港法律制度,课堂交流顺畅,教学有序推进。对于作为核心课程的《中国法制史》,课程组在借鉴资深教师经验的基础上,鼓励青年教师充分利用电子读物等现代化教学手段,并引导学生主动运用电子资源拓展知识面。

余保才主任则分享了自己围绕学校要求的提升课堂教学效果与学生“抬头率”的核心要求,所采取的一系列精细化管理与互动策略。首先,在考勤管理上,实施“线上签到+线下动态核查”的双重机制。除利用学习通进行常规签到外,还在课堂中不定时点名,以应对学生中途离场或代签的情况,并明确将缺课达三分之一取消考试资格的规定及考勤在平时成绩中的占比告知学生,有效遏制了迟到早退现象。其次,为提升课堂专注度,将互动环节系统化。在理论讲授中,适时穿插习题、案例与提问,将之比作相声中的“包袱”,通过节奏变化来唤醒学生注意力,引导其从被动听讲转向主动思考。最后,坚持动态学情观察,时刻关注学生听课状态。一旦发现学生注意力分散,便立即通过提问等方式进行干预,力求通过多维度手段,千方百计地提升学生的课堂参与度与教学实效。

二、 深耕课程实践,分享多元教学智慧

在随后的交流环节,各位一线教师分享了各自在课程教学中的具体实践、遇到的挑战与反思,展现了法学院教学工作的丰富性与深刻性。

在法理学教学方面,蒋鹏祥老师指出,大一新生普遍面临法理学理论理解难、学习兴趣弱、参与度低的困境。为此,课程组将灌输式学习转变为以学生为主的探讨模式,通过案例教学、小组研讨、翻转课堂及互动辩论等方式,有效锻炼了学生的表达与思辨能力。评价体系也相应优化,将小组讨论、辩论表现、案例分析报告等纳入考核,实现了评价的多元化。林懋老师补充道,为引导新生入门,他在法理学课堂中加入世界法系示意图、延伸案例及历史文化背景补充,力求将抽象概念具象化,使学生能够直观感受法律的应用与逻辑。这不仅丰富了课堂的内涵,更激发了学生的学习兴趣。

在部门法教学方面,各位教师结合课程特点进行了积极探索。温老师分享了在专升本法理学和合同法课程中开展课堂辩论的成功经验,学生反响热烈,但也暴露出学生基础差异大、课时紧张等现实问题,如何平衡不同层次学生的需求成为亟待解决的课题。蔡绿茵老师在物权法教学中,针对学生不预习、不复习的普遍问题,采取了严格抓预习的措施,并探索在专题授课模式下,如何兼顾内容深度与广度、完整性与细致度,精准把握学生的学习难点。

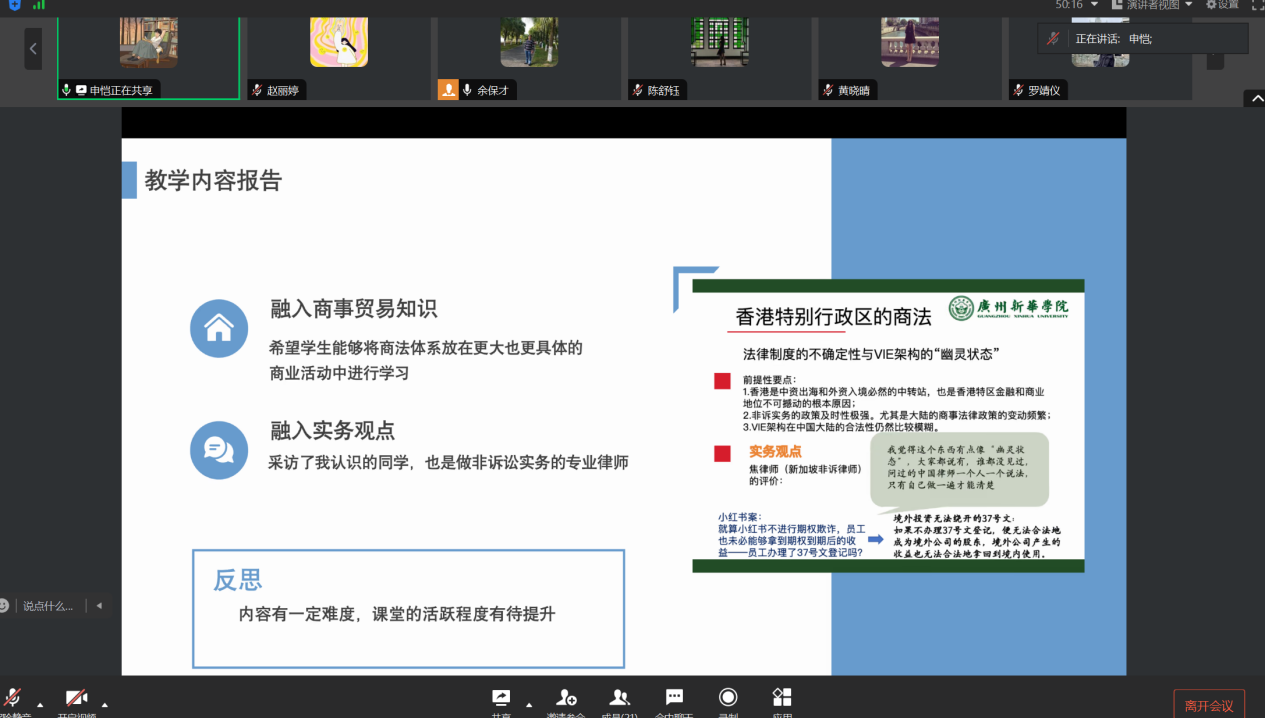

在教学方法与技术应用方面,教师们展现了与时俱进的创新精神。黄晓晴老师在首次开设的《英文法律题材影视鉴赏》课程中,自主设计了10个由浅入深的主题,通过播放经典法律影视片段、提前标注法律术语、引导学生分享感想等方式,有效激发了大一涉外班学生的学习兴趣,并为后续法律英语课程打下基础。申恺老师通过精美的ppt内容展示了在本学期的商法教学中,纳入VIE架构等前沿商业案例,并将实务视角与观点融入课堂,采用多媒体视听材料辅助教学的经验,并指出,通过播放香港律政剧、法庭纪录片及新闻报道等影像资料,为学生创设具体化的学习情境,有效提升了学生的课堂专注度与学习兴趣。此外,多位老师还提到,在课堂中穿插习题、案例或热点问题,如同在理论讲授中“抖包袱”,能有效唤醒学生注意力,提升课堂活跃度。同时,学习通等线上平台也被广泛用于课前预习、课后作业与课堂互动,实现了线上线下教学的融合。

三、 直面教学挑战,凝聚未来发展共识

在此次交流中,教师们也共同剖析了当前教学中存在的共性挑战。一是教材内容的滞后性问题。陈舒钰老师和陈立恒老师均指出,部分课程(如《行政法》)的教材内容与现行法律存在脱节,更换教材或进行系统性更新已成为迫切需求;二是学生学习态度的两极分化。多位教师反映,学生中存在“前排认真听,后排低头玩”的现象,部分学生学习主动性不强,缺乏预习复习习惯,迟到旷课情况仍有发生。如何有效调动全体学生的积极性,是教学管理中的一大难点;三是实践环节的薄弱与学时压力。模拟法庭等实训方案因课程进度紧张而难以落实,商法等实践性强的课程有限的课时难以满足法考高分值和实务能力培养的需求,迫使教师向线上延伸教学。

四、凝聚行动共识,擘画育人新篇

本次研讨会立足教学实际,既深刻剖析了问题,更在思想的碰撞中凝聚了宝贵的行动共识。与会教师一致认为,面对新时代法学教育的新要求,必须以立德树人为根本,以学生发展为中心,推动教学改革向纵深发展。未来,法学院将聚焦本次会议的核心议题,系统性地推动教学资源的迭代更新,确保知识传授的时效性与准确性。构建分层分类的教学体系,设计差异化的教学目标、作业内容与考核方式,确保每位学生都能在原有基础上获得最大程度的提升。强化实践教学环节的落实,通过协调课时、提供专项支持等方式,确保学生在真实或高度仿真的法律场景中锤炼实务技能。

通过上述举措,法学院将持续优化教学管理,推动知识传授与价值引领的深度融合,为培养兼具扎实理论功底与卓越实践能力的高素质法治人才提供坚实保障。

文/赵丽婷

图/赵丽婷

审校|李岚

责编|郑思思