11月9日,第十五届全国运动会在广东省盛大开幕。开幕式暖场表演中,“中华战舞”英歌舞以磅礴气势、刚劲舞姿惊艳全场,近百名舞者手持短棒,伴随激昂鼓点,演绎出岭南文化的独特魅力。这一源自潮汕地区的国家级非物质文化遗产,通过全运会的世界级舞台进一步走进亿万观众视野,也将一个重要课题推至台前:如何在数字化时代更好地保护与传承非遗文化?

广州新华学院法学院学生团队交出了他们的答卷。由陈明卉同学担任负责人,邓志涛、曾向荣、陈佳琳、陈文泳同学组成的项目组,圆满完成了2025年大学生创新创业训练计划项目“AI采集与非遗数据权属界定——以潮汕英歌舞数字化保护为例”(项目编号:202513902002)暑期两轮实地调研,并完成《调研报告1》和《调研报告2》两份阶段性成果。这支青年团队以科技赋能与制度设计双轮驱动为主线,扎根潮汕本土场景,以问题导向深耕祖国大地,为非遗数字化保护与数据治理贡献了青年力量与学术方案。

团队成员合照(右一为指导老师李天玉)

一、项目聚焦“AI+非遗”关键议题

英歌舞以“快节奏、强对抗、脸谱化”的独特魅力征服观众,也让更多人关注到这项古老艺术在当代的传承困境。如何让年轻人了解、喜爱英歌舞?如何在保持文化本真性的同时实现创新传播?AI、VR、动作捕捉等数字技术能否成为破局关键?

2024年,中央文件明确提出推进国家文化数字化战略,为“AI+非遗"融合提供了政策机遇。团队选择英歌舞作为研究样本,正是看中其兼具技术挑战性与文化代表性的双重特质。项目围绕三大核心问题展开:一是评估AI技术在英歌舞动作采集、三维建模、沉浸式呈现中的真实效果与局限;二是梳理数据采集、使用、共享与商业化中的权利边界与风险点;三是提出可操作的权属与利益分配框架与地方治理建议。

VR中的英歌舞体验

英歌舞的动作特点和基础队伍

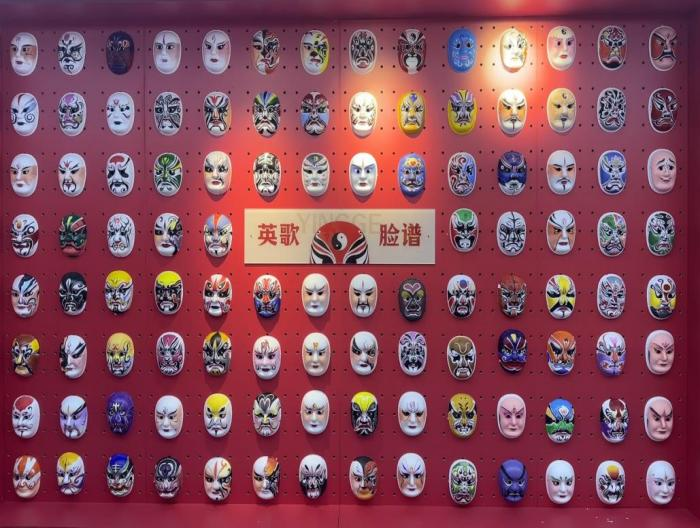

英歌舞表演者的特色脸谱

二、两赴潮汕开展田野调研,形成“点面结合”证据链

为获取第一手资料,团队分别于2025年8月和9月两次奔赴潮汕地区,走进“潮起英歌·AI数字空间体验馆”“汕头市英歌舞数字艺术馆”等点位,综合运用文献研究、参与式观察、半结构化访谈与问卷调查等方法,构建起“点上解剖、面上验证”的实证材料体系。

访谈对象涵盖非遗传承人/表演者、体验馆与技术方工作人员、本地居民与外地游客等多元主体。核心议题包括技术应用体验、授权流程、数据权属与收益分配、文化本真性与社会接受度等。团队同时发放问卷329份(有效回收326份),样本覆盖潮汕与非潮汕地区居民。

“当我们看到体验馆里的孩子们戴上VR眼镜,兴奋地模仿英歌舞动作时,真切感受到技术在文化传播中的力量。”项目负责人陈明卉说,“但同时我们也在思考,这些被AI采集、处理、再现的数据,究竟属于谁?传承人的权益如何保障?”

小组负责人陈明卉采访潮起英歌·AI数字空间体验馆工作人员

三、技术赋能成效初显,制度建设亟待破题

调研数据勾勒出一幅复杂而生动的图景。技术带来的改变是显而易见的:体验馆内,游客戴上VR设备便能“穿越”至潮汕祠堂广场,置身热闹的英歌舞表演现场;动作捕捉系统精准记录每一个棒花旋转的轨迹,三维建模让传统脸谱跃然屏上。据潮起英歌·AI数字空间体验馆负责人林永祝介绍,2025年春晚后,数字体验馆接待量环比增长超过40%。采访中,一位00后游客更在体验后感慨,“以前觉得英歌舞是老一辈的东西,没想到这么燃!”

小组成员曾向荣采访潮起英歌·AI数字空间体验馆负责人林永祝

然而,技术的“双刃剑”效应同样不容忽视。团队在调研中发现,尽管多机位摄像与动作捕捉在还原舞步规范性方面表现出色,但英歌舞特有的“群体氛围感”和“情感爆发力”却难以完全数字化”,“看屏幕和现场感受完全不同,那种震撼人心的气势,AI还抓不住。”一位传承人坦言。更值得警惕的是数据采集的“马太效应”——受技术投入与场地限制,采集工作主要集中在知名表演队,而散落在各村镇的地方特色形态、特定节庆场景中的变体动作,以及年轻人自发创新的“新派英歌”,都因缺乏记录而面临失传风险。最让团队成员感到紧迫的,是数据权属的法律空白。几位传承人表示,“表演被拍成视频、做成模型用于商业展示,但从未签过正式授权协议,也不知道自己能不能分到收益。”现行法律对非遗衍生数据的权利归属缺乏明确规范,实践中只能依靠临时性项目协议,埋下潜在纠纷隐患。此外,文化本真性的担忧也在浮现。部分受访者担心,过度依赖AI可能导致英歌舞被“标准化”“娱乐化”,消解其作为族群认同符号和历史记忆载体的深层价值。“技术是工具,但文化的灵魂不能丢。”一位年过七旬的老艺人的话语,让团队陷入深思。

四、以青春之力护航文化根脉

在两轮田野调研中,项目团队用脚步丈量文化现场,用数据刻画真实图景,用方案回应治理难题。项目指导教师李天玉表示:“当代大学生不仅要读万卷书,更要行万里路。这些孩子们以青春之我投身时代课题,以中国式现代化护航文化根脉,展现了新时代青年的责任与担当。”

这样的探索实践,离不开法学院的全方位支持。学院始终坚持将专业教育与社会服务相结合,为学生搭建理论联系实际的平台。此次项目从立项到调研,学院提供了全方位支持。“法学教育的根本使命,在于培养既能仰望法治星空、又能脚踏现实大地的复合型人才,让法律智慧真正转化为推动社会进步的实践力量。”法学院院长李岚强调。

而这样的人才培养理念,正源自广州新华学院二十年如一日的坚守。2025年,恰逢广州新华学院建校20周年。二十年栉风沐雨,学校始终坚守“为党育人、为国育才”初心使命,培养了一批批扎根基层、服务社会的优秀人才。英歌舞项目团队的探索,正是新华学子“博学、笃行、正心、自强”精神的生动写照。从教室到田野,从理论到实践,新华学子用青春回答着“强国有我”的时代之问。

文/李天玉、陈明卉

图/曾向荣、陈佳琳、陈文泳、邓志涛

审校|李岚

责编|郑思思